2022年問題

少し前になりますが

読売新聞の記事を一部抜粋

↓↓↓

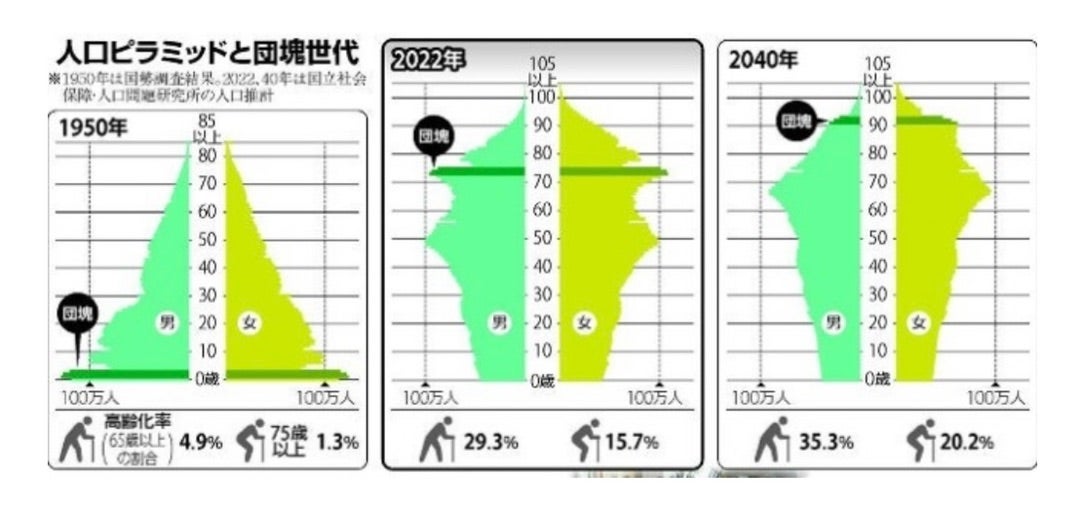

団塊世代は1947〜1949年の3年間で約800万人が誕生しています。

1年当たりの出生数は約270万人で、現在の3倍以上でした。

高度経済成長期に就職し、豊かな日本を築くことに貢献しました。

現在は70歳代前半で、2022〜2024年に順次、75歳になります。

75歳以上の人口は、今後3年間で毎年約4%ずつ増え、高齢者の高齢化が急速に進みます。

団塊世代が誕生したばかりの1950年、人口ピラミッドは安定した三角形でした。

2022年には、団塊世代と50歳前後の団塊ジュニア世代のところが大きく張り出した、不安定なタワー型に変わってしまいました。

↓↓↓

健康上の問題で日常生活を制限されない健康寿命は、平均で男性72.14歳、女性74.79歳です。

つまり75歳前後から医療や介護の必要性が高まります。

2025年を過ぎると高齢者の増加は緩やかになり、今度は現役世代の減少が加速します。

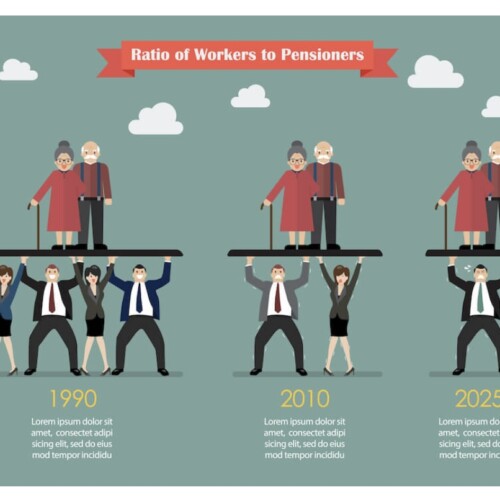

2040年には1人の高齢者を20〜64歳の1.4人で支える状態となり、約3人で支えていた今世紀初頭の騎馬型から肩車型への変化が進みます。

…

となっています

う〜ん

上述の団塊世代が75歳(=後期高齢者)になり始めることによって

様々な社会保障制度の負担増などが生じ始めることを

よく聞くところの

「2022年問題」

と呼んでいます

例えば医療費や保険料の負担増です

厚生労働省によると

高齢者1人当たりの年間平均医療費は

75歳未満は22万2000円ですが

75歳以上の後期高齢者は93万9000円と一気に跳ね上がります

にもかかわらず本人の自己負担は

75歳になると1割減るので

自ずと僕らの社会保険料の負担が増すことにつながります

当然、介護保険の負担も大きくなります

なんとも耳の痛い話ですね

ちなみに団塊の世代全員が後期高齢者になる

2025年から先は

果たしてどこまで負担が増大するのか

まだはっきりと試算が固まっていないんだそうです

いやはや

今は対策を講じるにも

具体的にどうしていいかわかりませんが

今の状態がいつまでも続くわけではないということ

今年がまさにその2022年

“今そこにある未来”

であるということを

常に念頭に置きながら

社会生活を送っていく必要があると

つくづく思う次第です

この記事へのコメントはありません。