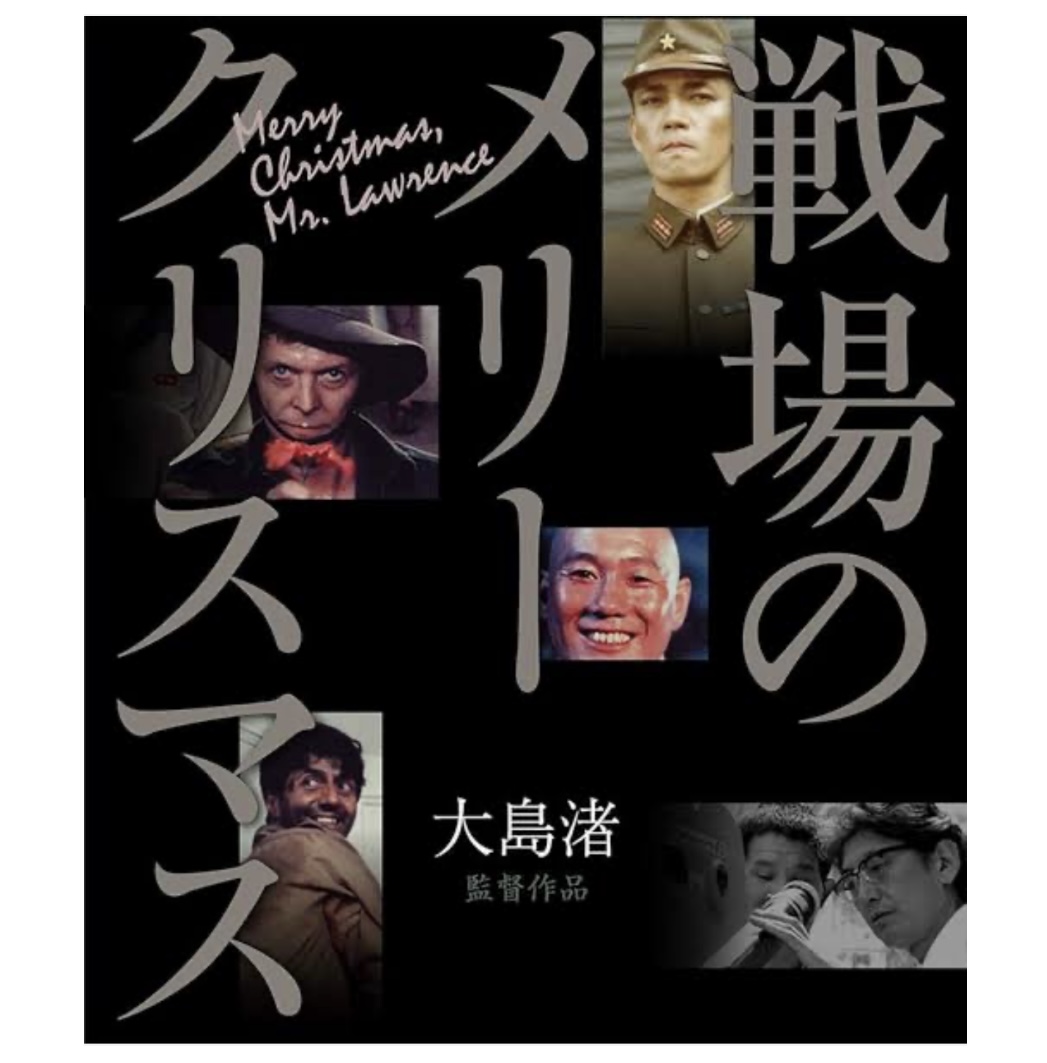

映画『戦場のメリークリスマス』

ホント久しぶりに観たなぁ

先日亡くなったデビッド・ボウイを追悼して

BSで放映されていました

1983年製作

大島渚監督(1932-2013)の

ご存じ

『戦場のメリークリスマス』

↓↓↓

第二次大戦下のインドネシア・ジャワ島における

日本軍俘虜収容所を舞台とした異色のドラマ

いやあ

たけしも坂本龍一も内田裕也も

おまけに三上博史もみんな若いのなんの…

劇中、鬼軍曹役のたけしが酔ったシーンで見せた笑顔の

なんとまあピュアなこと

↓↓↓

ジョニー大倉も若い

↓↓↓

昔観た時は

どうして朝鮮人捕虜が切腹させられるのか

セリフが聞き取れなくてわかりませんでしたが

軍属だったんですね

迫真の演技です

それにしてもこの映画

かれこれ20年以上前にTVで観て以来でして

当時は何だかよくわかりませんでしたが

今観ると不思議な余韻と感慨を覚えますね

映画はデビッド・ボウイ演じるセリアス少佐が

収容所に連れてこられたあたりから空気が一変し

ドラマが動き始めます

坂本龍一演じる所長のヨノイ大尉が

少佐を一目見るなり

その美しさにすっかり魅せられてしまうのです…

デビッド・ボウイは昔観た時は

なんだかカマキリみたいだなと思いましたが

あらためて観ると

妖しくまばゆい光を放っていて

やっぱり魅力的ですね

↓↓↓

とまあ

このセリアス少佐を巡って

収容所内がバタつくバタつく…

動揺を隠しきれない所長のヨノイ大尉は

己の邪念を振り払うかのように

俘虜たちに厳しく当たり

理不尽なまでの規律を求め

それでいてセリアスに対しては

折に触れ擁護します

急進主義者である大尉の

そんな矛盾した言動に違和感を覚えつつ

それに従うしかない

たけし演じるハラ軍曹ら部下たちと

両国の狭間で苦慮する

日本語通訳の英国軍中佐ロレンス

そうして俘虜たちと日本軍の間で

徐々に確執が深まっていき…

例の有名なシーン

英国軍俘虜たち全員が見てる場で

反抗した俘虜長を切り捨てようしたヨノイ大尉の前に

ボウイ扮するセリアス少佐がスッと割って入り…

↓↓↓

親愛と敬意を込めた

西洋式ジェスチャーとして

↓↓↓

坂本龍一扮する大尉の頬に

おもむろに

チュッチュッと

接吻をする…

↓↓↓

って

意表を突いたセリアスの行為に

大尉は仰け反り

思わず

卒倒してしまう…

う~ん

当時は意味がわからないながらも

強烈な印象を受けましたが

今回観て

なるほどそういうことだったのかと

納得することしきりでしたね

つまりあれは

統治する者とされる者

日本と英国

さらには

東洋と西洋の

言語や文化はもとより

本質的に異なる互いの価値観の

一瞬の

交わり

邂逅

…なんですね

敵国同士

次第に深まる溝

募る不信感

その一方でヨノイ大尉は

未知のもの(=美しい西洋人)に対して

恐れ、関心、ある種の憧れを抱き

そうした様々な思いが去来、錯綜する中で

その抗いがたい魅力に屈します

しかしそれは

いわば戦争という極限の状況下

軍国主義の鎧に身を包んだ大尉が

長らく封印してきた人間性を

つかの間

取り戻す契機となるのです

まあホモセクシャルな

というよりは

言語を超越した

より高い次元の相互理解

といったニュアンスですかね

さらにセリアスがとった行動は

かつてイギリスでの寄宿学校時代に

背中に障害のある弟を見捨てたことに対する

贖罪的な意味合いが込められているということも

今回わかりましたね

たぶんにキリスト教的な自己犠牲の精神

そうした宗教的なテーマが内在していたんですね

(結果、セリアスは生き埋めの刑で死んでしまいます)

そして有名なラスト

翌日処刑されるたけし演じる元軍曹のハラが

獄中でロレンスと数年ぶりに再会を果たすシーン

↓↓↓

戦時中に敵国同士にもかかわらず

奇妙な友情で結ばれた二人

死を覚悟した穏やかなハラは

意外にも英語を話すなどして

西洋的な価値観の受容を垣間見せます

その象徴が本映画の原題ともなった

「メリークリスマス、ミスターローレンス」

かつて収容所時代

酒に酔った勢いでロレンスらに

勝手にクリスマスの恩赦を与えてしまった思い出を懐かしむように

たけし演じるハラが放った最後のセリフ

いやあ

この意味がようやくわかりましたね

まさに異文化の衝突と共生を描いた

大島渚監督の傑作

あらためてオススメです

それはそうと

う~ん

坂本龍一の奏でるミニマムな旋律が

いつまでも頭から離れない…

おじゃまします?最近マイブームで他の人のブログ見て回ってました(・∀・)日常の記事でも書き方によって共感しやすくなりますね。次のブログも楽しみにしてます?でわでわぁ☆彡(*^_^*)

>602921228さん

コメントありがとうございます^_−☆