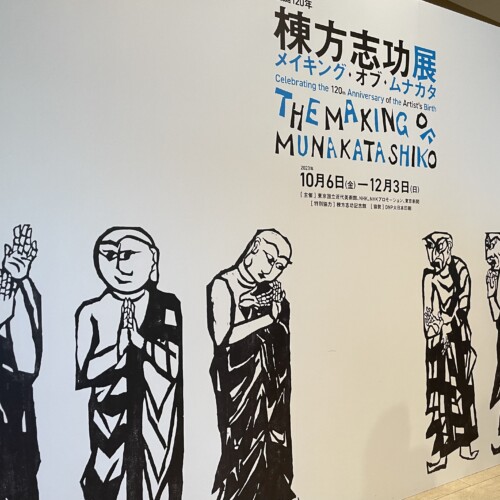

『エゴン・シーレ展』

先日

合間を縫って行ってきました

ただいま

上野の東京都美術館にて開催中の

『レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ若き天才』

↓↓↓

世紀末のオーストリアに生まれ

わずか28歳で夭折した天才画家

エゴン・シーレ(1890-1918)

↓↓↓

本展は

ウィーンにおける芸術の爛熟期を

自身のアイデンティティを問う鮮烈な表現でもって

生き急ぐように駆け抜けた

この稀代の画家の全貌に迫る

またとない展覧会です

今回、メインとなる

ウィーンのレオポルド美術館の

所蔵作品を中心に

油彩画、ドローイングなど

シーレの作品50点が集結

短くも濃密な彼の生涯と創作の背景を

彼が残した言葉とともに振り返ります

またシーレのみならず

彼と同時代を生きた画家たち

クリムトやコロマン・モーザー、リヒャルト・ゲルストル、オスカー・ココシュカなど

の作品も併せて展示

いやあ

これは見逃せませんね

と

僕は今から約10数年前に

業界の関係で

ウィーンとブダペストへ

旅行に行ったことがありまして

ウィーンに行った時は

それはもう嬉しくて

美術館を何館もハシゴしたのを覚えています

しっかしウィーンというのは

街や建物のあちこちに

クリムトの作品などが点在したりしていて

つくづく美しい街で

クリムトの『接吻』も

直に観れて感激でしたね

そしてその際に

レオポルド美術館へも行きました

↓↓↓

白い端正な作りの素敵な美術館で

相当な数のシーレの作品を

それこそ浴びるように鑑賞しました

なので今回の『シーレ展』は

僕はほとんど一度観ていまして

中には忘れているものもありますが

大体覚えていましたね

ということで

本展の主要な作品をご紹介

◎《ほおずきの実のある自画像》(1912)

↓↓↓

シーレの代表作ですね

繊細なタッチ

鮮やかな色彩

不安定なフォルム

シーレの画家としてのある種の矜持…

う〜ん

小さな絵ですが

ほとばしる生がみなぎっています

◎《悲しみの女》(1912)

↓↓↓

独特の存在感があります

じっと見つめられているようで

つい引き込まれてしまいますね

◎《母と子》(1912)

↓↓↓

これも不思議な絵

激しい筆致

悲劇的な背景を持つ物語性を感じさせます

◎《自分を見つめる人Ⅱ(死と男)》(1911)

↓↓↓

覆うペシミズム

死の予感にとらわれた

画家の心の叫びのようです

◎《装飾的な背景の前に置かれた様式化された花》(1908)

↓↓↓

シーレには

正方形のカンヴァスや

背景に金銀を用いた作品が少なくないのですが

これは明らかにクリムトの影響が大で

装飾性、平面性を強調した

作風となっています

◎《菊》(1910)

↓↓↓

擬人化といいましょうか

悲しみをたたえたその風情に

思わず見入ってしまいます

◎《吹き荒れる風のなかの秋の木(冬の木)》(1912)

↓↓↓

これも面白い

渋い色調

風に震え

寂しく孤独な風情をたたえた細い枝…

特異な世界観を構築していますね

◎《モルダウ河畔のクルマウ(小さな街Ⅳ)》(1914)

↓↓↓

平面的で味わい深い色合いがいいですね

◎《頭を下げてひざまずく女》(1915)

↓↓↓

数多い女性像の中の一枚

エロティックで生々しい身体表現

刹那的なまでに悲壮感漂う筆致

◎《縞模様のドレスを着て座るエーディト・シーレ》(1915)

↓↓↓

斜め上からの構図を好んでいたシーレが

妻を描いた作品

上目遣いで不安気な表情ながら

穏やかな内面を感じさせます

さらに

他の画家の作品も充実

◎グスタフ・クリムト《シェーンブルン庭園風景》(1916)

↓↓↓

目を奪われるほどの美しさ

◎コロマン・モーザー《キンセンカ》(1909)

↓↓↓

彼は世紀末ウィーンを代表するデザイナーとして

名が知れていますね

◎リヒャルト・ゲルストル《半裸の自画像》(1902-04)

↓↓↓

シーレと並ぶ夭折の画家として

今回、確かな存在感を放っていましたね

シーレ以前にいた表現主義の画家として

今後、要注目となる予感大ですね

と

こちらのコーナーだけは写真OKでした

↓↓↓

豊かな線描

ドローイングの類稀な技術が際立ちます

↓↓↓

この人はかなりのナルシストだったんでしょうね

↓↓↓

多くの心に残る言葉を残しています

↓↓↓

いやあ

圧巻です

というわけで

生と死の狭間で

文字通り

己を刻み込んだエゴン・シーレの画業と

この時代の豊かな産物を堪能する

これはまたとない機会

是非オススメです

この記事へのコメントはありません。