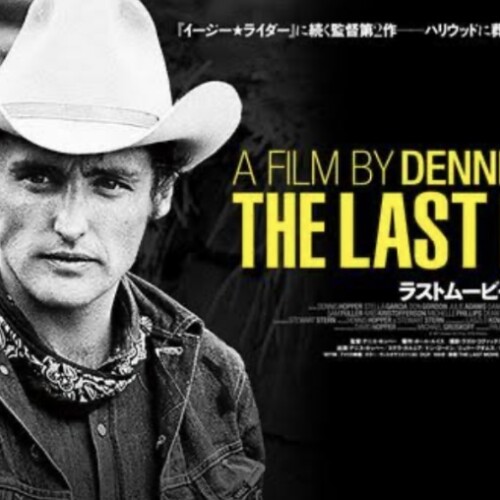

映画『ニーチェの馬』

荒れ果てた地

いつ終わるとも知れず

延々

ただひたすらに吹きすさぶ

凄まじい暴風

目を開けることも

息をすることも

ままならない

文字通り

暴力的なまでの風が

身体の芯にこたえる様子が

映像の端々に見てとれます

↓↓↓

映画評

2011年のハンガリー映画

『ニーチェの馬』

監督・脚本はハンガリーの鬼才

タル・ベーラ(1955-)

↓↓↓

7時間を超える伝説の長編『サタンタンゴ』(1994)

独創的なビジュアル表現『ヴェルクマイスター・ハーモニー』(2000)

ノワール調のサスペンス『倫敦から来た男』(2007)

など

寡作ながら

驚異の長回しによる圧倒的なスケールを有した世界観で

その名を世界に轟かせてきたベーラが

自ら最後の作品と位置づけたのが本作です

↓↓↓

1889年1月3日、哲学者ニーチェは、トリノの広場で鞭打たれている一頭の馬に駆け寄り、その首を抱えて泣き崩れ、そしてそのまま精神が崩壊した…

というニーチェ自身の逸話からインスパイアされた本作は

実際、ニーチェと何の脈絡もありませんが

タイトルからも

また全編を覆う虚無的な空気感からも

少なからぬ影響を窺い知ることができましょうか

厳粛かつ静謐なモノクロ映像で描き出された

貧しい父娘と馬による最期の6日間

本作で映し出されるのは

まさに世界の終末

↓↓↓

吹きつける暴風の中を

鞭打たれて突き進む馬と農夫の姿から始まり

↓↓↓

人里離れた荒涼たる大地の中

石造りの家に暮らす父と娘が辿る受難

その根源的で本質的な姿を

映画は終始

容赦ない眼差しで捉え続けます

↓↓↓

あまりに過酷な生活環境

粛々と繰り返される単調な日々の営み

朝起きて、着替えをし、井戸に水を汲み、食事をし、馬の世話をし、そして夜、眠りにつく

と

食事は毎回じゃがいも一つのみ

互いに無言のまま

手でちぎった芋を淡々と口に入れていきます

↓↓↓

右手が不自由な父が

熱さを気にしながら

茹でた芋の皮を左手だけで無造作に剥いて食べる様が

なんとも象徴的でユニークですね

↓↓↓

と

暴風にさらされながら重労働に従事し

かろうじてやりくりをしている父娘ですが

ある外部の者による来訪をきっかけにして

にわかに変調をきたし

以降、親子を取り巻く生活環境が

日を追うごとに脅かされていきます…

↓↓↓

ある日突然

命綱といえる井戸の水が枯れ

馬が弱ってきて

しまいには火までつかなくなり…

↓↓↓

なんとか生きる術を模索するも

もはや自分たちでは如何ともしがたく…

静かにしのび寄る終末

やがて訪れる最期のとき

↓↓↓

モノクロの深淵な映像

少ない登場人物による、少ないセリフ回しなど

実存的でミニマムな演出

何よりベーラの真骨頂である

恐ろしいまでの長回し

ゆえに2時間34分という長尺にもかかわらず

極端に少ないカット数

“この世の終わり“という寓話を

透徹したリアリズムで描ききった無二の世界観

いやあ

なんて揺るぎなく

力強い映像表現でしょうか

もう圧巻の一語です

↓↓↓

と

ベーラ監督が来日時

本作について語った言葉がとても印象的です

↓↓↓

「私たちはこれまで人生について語ってきました。これが、最後の言葉です。何かそれについて、本質的なことを伝えたかったのです。人は人生を生きる中で、朝起きて、食事をとり、仕事に行く。いわばルーティーンというような日常を歩むのですが、それは毎日同じではないのです。人生の中で、我々は力を失くしていき、日々が短くなっていきます。これについて、人生はどう終わるのかについて触れる映画を作りたかったのです」

また長回しについて

以下のように語っています

↓↓↓

「(長回しは)私の映画の言語です。俳優が逃げることができずに状況の囚人となるのです。スタッフ、キャストの全員の集中力、ベストな状態が求められ、カメラが回るそのことが何かを生むのです。また、映画は自分にとって、絵であり、リズムであり、音であり、人の目、動物の目であったりします。こういう長回しの映像を見ている観客はストーリーを追うのではなく、空間、時間、人間の存在を追い、それをすべて集約してその場で起きていることを感じる。そういうアプローチをすることによって、人間はより近づけると思うのです」

最後に本作のメッセージ性の有無について

↓↓↓

「メッセージはありません。これはただ映画であり、もしそれが観客の心に触れて動かすようなことができれば、我々はパーフェクトな仕事をしたと思います。で、結果が出なければ我々は間違っていたのだと思います。私は予言者ではありませんし、友人とともに我々の見る、感じる世界を描いています。黙示録(アポカリプス)は、テレビや映画では業火が出てきたりしますが、本当の終末というのはもっと静かな物であると思います。死に近い沈黙、孤独をもって終わっていくことを伝えたかったのです」

う〜ん

なんとまあ深い洞察でしょうか

いちいち納得です

というわけで

鬼才、タル・ベーラ最後の作品

『ニーチェの馬』

あらためて

恐るべき傑作

必見です

おまけ

僕が以前、本ブログで

ベーラの2作品について書いた記事です

◎『ヴェルクマイスター・ハーモニー』→こちら

◎『サタンタンゴ』→こちら

この記事へのコメントはありません。