パゾリーニ映画傑作群

前回に引き続き

異端児パゾリーニの全貌に迫ります

今から12年ほど前の2000年に

日本で初めて

待望の特集上映が開催されました

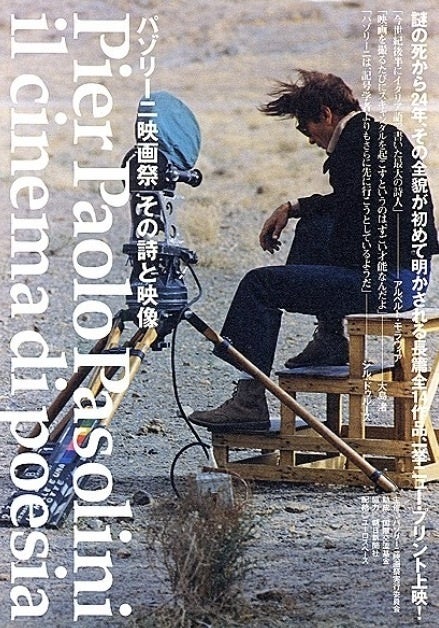

「パゾリーニ映画祭/その詩と映像」

そりゃもう感激でしたね

↓↓↓

というわけで

パゾリーニの伝説の作品群を

ザザッとご紹介

◎『アッカトーネ』(1961)

↓↓↓

パゾリーニの記念すべきデビュー作

職を持たないチンピラの生活模様と惨めな死を

リアルに描いたこの作品で

パゾリーニは

社会の底辺にあえぐ主人公の姿に

聖性を見出し

あらゆる贖罪を背負った神に見立てます

主人公のやるせないままに

トボトボと歩く姿が印象的で

その姿にキリストの受難を

重ね合わせることができます

↓↓↓

だからといって主人公を

清貧で美しいものとは決して捉えず

どこまでも下卑で狡猾な男として描ききります

しかしスラム街の悲惨極まる生活風土に

聖なるイメージが付与されることによって

いつしか溢れんばかりの詩情が全編を覆い

ラストの主人公の死には

殉教の色合いすら忍ばせ

魂の救済をうたい上げるのです

う~ん

処女作にしてすでに明確な作家性が見られ

鬼才の片鱗を覗かせます

パゾリーニは元来

素朴な信仰心の持ち主でしたが

現代の宗教に対しては

批判の目を持っていました

◎オムニバスの一篇『リコッタ』(1963)

↓↓↓

彼は短編『リコッタ』で

現代のキリスト教の欺瞞性を

痛烈な揶揄でなじり

教会による上映禁止運動にまで発展する騒ぎを引き起こします

◎『奇跡の丘』(1964)

↓↓↓

しかしその次作は

今度はマタイ伝の忠実な映画化で

布教に励む青年キリストの

情熱に満ちた純粋な姿を

美しい映像詩の中に表出してみせます

相手に熱弁をふるったり

思わず痛烈に罵ったりする

血気盛んなキリストの姿が

どこか革命運動の指導者のように見えたり

またこの映画で

キリストの母マリアを演じているのが

パゾリーニの実の母であったりと

彼の複雑な内面を窺い知ることができて

興味深いですね

どうやらパゾリーニは自身を

現代のキリストであると

自負していたのでしょうか

◎『テオレマ』(1968)

↓↓↓

突然訪れた一人の青年によって

ブルジョワ一家が崩壊してゆく様を

淡々と見つめた問題作です

青年とは一体何者で

何の目的でやってきたのか

一切明らかにされず

ただ彼と肉体関係を持った一家全員が

それぞれ狂気の淵をさまよい果てます

青年とは性差を超えた

神の象徴なのでしょうか

この映画は

ブルジョワ階級に対する

強烈なアンチテーゼですが

そんな中でただ一人

召使いの女だけは奇跡を体現し

逆に聖なる存在へと昇華します

衝撃的な召使いの空中浮遊

↓↓↓

この作品は

マルキズムと宗教心が混在する

パゾリーニの特異な世界観が結実した傑作でした

◎『豚小屋』(1969)

↓↓↓

現代文明に対する危惧を

諧謔とアイロニーで包んだ問題作です

人肉と獣姦というタブーを取り上げ

それぞれ舞台を古代と現代に分けて

交互に描くという手法を用いて

より難解で多面性を持った作風を模索します

◎『王女メディア』(1969)

↓↓↓

世界的なオペラ歌手

マリア・カラスを起用して挑んだギリシャ悲劇

五穀豊穣を祈願する生贄の祭祀を

ドキュメンタリーの迫真性で描いた一部と

メディアが復讐を遂げる過程を

詩的な映像で丹念に紡いだ二部構成で

次回ご紹介の『アポロンの地獄』で見せた

古代世界の再創造を更に進化させ

より独創的な世界観を打ち立てます

◎『デカメロン』(1971)

↓↓↓

パゾリーニは現代の消費社会に対して

常に批判の眼を注いでおり

人間が人間らしく生きることの重要性を

絶えず訴えていました

◎ 『カンタベリー物語』(1972)

↓↓↓

彼が理想としていた時代は

中世の農村社会で

その牧歌的で大らかな人間性と性の謳歌を

この『デカメロン』と『カンタベリー物語』で

余すところなく描き出します

◎『アラビアンナイト』(1974)

↓↓↓

またパゾリーニが

現代における

最も人間らしさの残る場所として

追い求めていた地が

アフリカ大陸で

そこを舞台に真の人間の営みを描いたのです

この三本は“生の三部作”と呼称され

パゾリーニはこれをもって

都市に対する農村

西洋文明に対する第三世界

への傾倒を表明します

そして最後にいよいよ登場です

パゾリーニは今度は正反対に

人間がモノと化してしまった

現代消費社会への警鐘として

正視に堪えない地獄絵巻を提示します

映画史にその悪名を刻みこむ世紀の問題作

◎『ソドムの市』(1975)

↓↓↓

マルキ・ド・サドの小説を

ファシズムの物語に代え

性の奴隷と化した少年少女に対し

権力者たちが暴虐の限りを尽くす

そのあまりに生々しい描写に

しばし絶句…

(スカトロぉ~)

おっと

失敬…

そして前回書きましたが

パゾリーニはこの作品の完成直後

この映画に出演していたという

当時17歳の少年に殺されてしまい

不意にその波乱の人生に幕を下ろします

う~ん

パゾリーニの映画

その多方面に拡散する作品群に底流するもの

それは死の予感です

彼の映画には絶えず死の影がつきまといます

それが画面上に

ただならぬ緊張感となって表れるのでしょう

そして死が根底にあるがゆえに

その対極としての生が

より鮮烈で飽くなき欲求に満ち溢れるのです

まあこのパゾリーニの死生観は

彼の人生そのものに

最も直裁に当てはまるのですが…

反ファシズムの姿勢

現代社会に対する鋭い問題意識

社会学的または文化人類学的視点

文明のあるべき姿への模索…

とかくエキセントリックでスキャンダルな面ばかりが

取り沙汰されるパゾリーニですが

実際は

真にラディカルな芸術家でした

そんな彼は

いつも危機感に駆り立てられていました

それは消費文明に対する危機感であり

ヒューマニズムの堅持に対する危機感でした

そうした強迫観念にも似た焦りが

彼を創作に向かわせ

それが大きな波紋となって社会へと広がっていく

しかし彼が生涯をかけて投げかけた波紋は

果たして解決されたのでしょうか

何より

ピエル・パオロ・パゾリーニという存在自体が

予定調和のない大いなる謎として

今も眼前に突きつけられたまま

…のような気がしてなりません

というわけで

いやあ

すっかり長々と書いてしまいましたが

次回は代表作

『アポロンの地獄』に触れます

この記事へのコメントはありません。