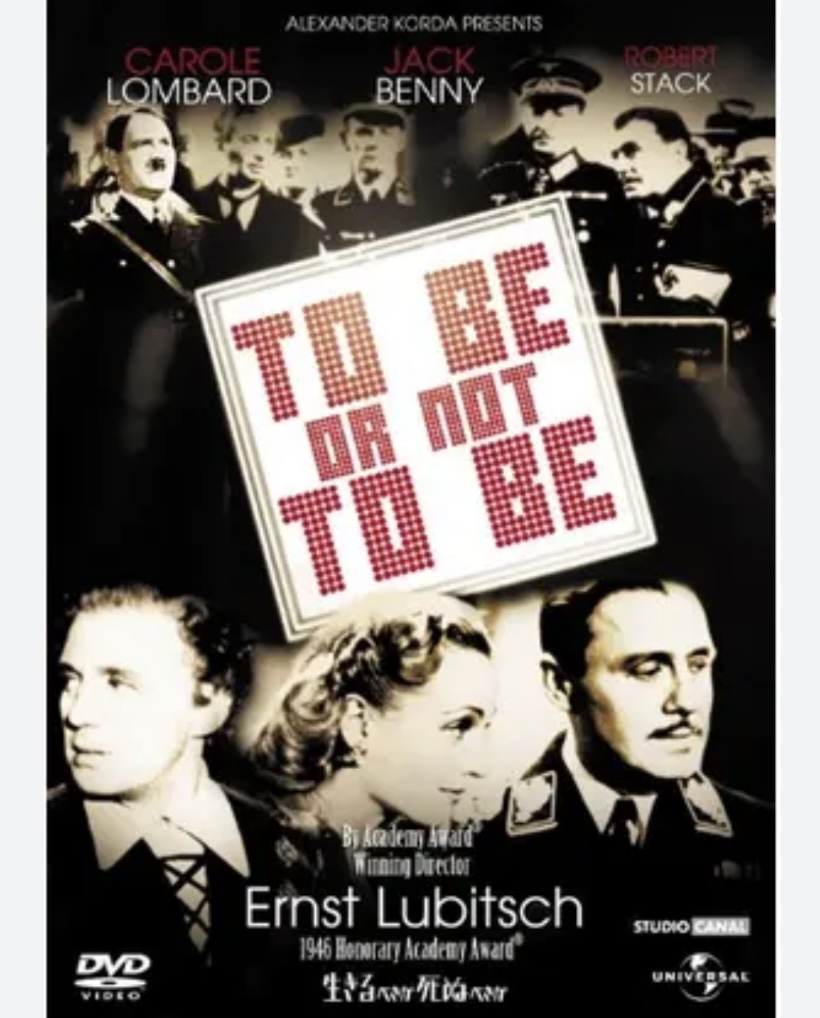

映画『生きるべきか死ぬべきか』

1942年のアメリカ映画

『生きるべきか死ぬべきか』

↓↓↓

監督・脚本は

エルンスト・ルビッチ (1892-1947)

↓↓↓

故国のドイツ映画界において

若くして才能を開花させていたルビッチは

1920年代初めに

ハリウッドに招聘されて渡米

以後、長らく

アメリカ映画界の第一線で活躍することになります

ルビッチは

当時の垢抜けないハリウッドに

ヨーロッパ的な洗練をもたらした

立役者として知られ

ソフィスティケーション・コメディ

今で言う”ラブコメ”の名手として

高い知性と教養に基づいた

粋でロマンチックな表現を

ハリウッドに持ち込んだことで知られています

こうした表現は

当時”ルビッチ・タッチ”と呼称され

そのユーモアとウィットに富んだ作風に

観客のみならず

映画関係者の多くが

彼の影響を受けたと言われています

特にこの

大人の恋愛コメディというジャンルは

ルビッチを師と仰ぐ

ビリー・ワイルダーによって

より幅広く推し進められ

もとよりワイルダーは

後に名実ともに

ハリウッドにおける

ストーリーテリングの第一人者として

長く君臨することになるわけで

つまりルビッチは

今ではすっかり

ハリウッドのお得意ジャンルとなって久しい

恋愛コメディの

まさに定型を作った存在

ということになりますね

と

本作『生きるべきか死ぬべきか』は

数々の恋愛コメディの傑作で

一時代を築いたルビッチが

1942年のまさに戦時下において

満を持して放った一作で

1939年の

ナチス占領下のポーランドを舞台に

国外への脱出を試みる役者たちの姿を

シリアスにではなく

あくまでルビッチ特有の

ユーモアと風刺、遊び心に溢れた

洗練されたコメディとして描き切ります

…

1939年、第二次世界大戦直前のワルシャワ

俳優のヨーゼフとマリアのトゥーラ夫妻は

「ハムレット」の看板俳優として

ともに人気を博していた

↓↓↓

そんなある日

ハンサムな若い中尉ソビンスキーに好意を寄せられたマリアは

ヨーゼフが「生きるべきか死ぬべきか…」

の長セリフを独白する度ごとに

↓↓↓

その隙をついて

密かに中尉との逢瀬を楽しんでいた

↓↓↓

やがてポーランド情勢が悪化

トゥーラ夫妻の一座は

国外を脱出するべく

劇場そのものをゲシュタポ本部に見立てて

ナチを相手に大芝居を打つことを計画する…

↓↓↓

…

とまあ

つくづく

よく練られた脚本です

ハムレットの独白を合図に

↓↓↓

若い中尉が席を離れて

楽屋の女優に会いに行く

ヨーゼフにとっては

名台詞の途中で観客に席を立たれることに

毎度ショックを覚えていた

そんな女優である妻のちょっとした秘め事や

夫の不安、やがて芽生える猜疑心

そうした役者夫婦の感情的な機微

そのやりとりが面白く

↓↓↓

また所々に伏線が巡らされていて

やがて意表を突く展開へと続いていきます

そして中盤以降の

ナチスとの局面における

キャロル・ロンバート演じる女優マリアと

高官たちとの甘くスリリングな駆け引き

↓↓↓

入り乱れるナチスと役者たち

ゲシュタポの将校たちの愚かな盲従ぶり

↓↓↓

ヒトラー演じる役者の

すっとぼけた様が可笑しく

↓↓↓

この高官の驚いた顔が

何せ笑っちゃいます

↓↓↓

とまあ

隠喩や皮肉が散りばめられた演出と

脚本の抜群の面白さ

登場人物たちもキャラが立っていて

まこと

サスペンスとコメディが

絶妙に融合した傑作となっています

つくづく

チャップリンの『独裁者』(1940)もそうですが

このように

ナチスを笑い飛ばした映画を

戦時下で撮った勇気

さらには

役者たちを主人公にした設定からも

ルビッチの映画人としての心意気

強い反骨心が自ずと伝わってきます

というわけで

『生きるべきか死ぬべきか』は

巨匠エルンスト・ルビッチによって創造された

映画史に残る

まぎれもない名作です

この記事へのコメントはありません。