ジュネ『泥棒日記』

引き続き

いましばらくの辛抱を…

前回

ドストエフスキーの『罪と罰』を挙げて

一方だけに寄りきれない人間の弱さ

不完全さを述べてきましたが

善悪という二極において

一方の極だけを

己の限界の許す限り

どこまでも追求しようとした人がいました

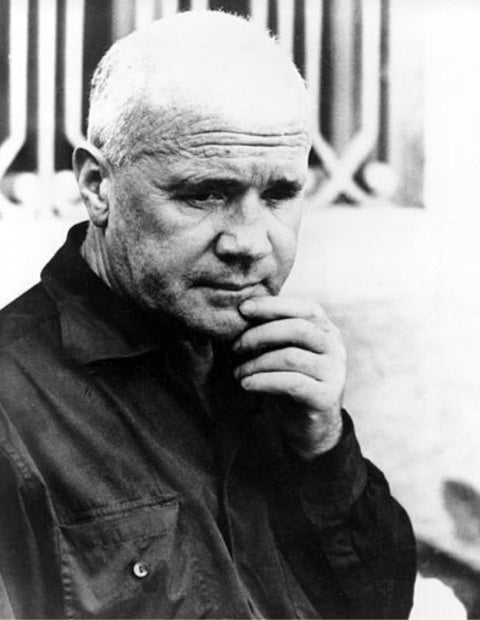

フランスが生んだ異端の作家

ジャン・ジュネ(1910-1986)です

↓↓↓

本日ご紹介の本は

彼の代表作

『泥棒日記』です

↓↓↓

ジャン・ジュネは

パリの施設で生まれるも

父親が誰かわからず

やがて母親もわが子を捨てて

行方をくらまし

まさに生まれながらにして

天涯孤児の身となります

そして里子に出されたあとは

10歳で盗みを働き

「おまえは泥棒なんだ」

という烙印を押されて

感化院に入れられます

やがて15歳で少年院に入れられるが

後に脱走し

以後20年間にわたって

乞食・泥棒・男娼をしながら

放浪生活を送り

そのつど捕まって

度々刑務所生活を送るのです

本書は

そうしたジュネの実体験に基づく

犯罪者としての遍歴を

赤裸々に綴った

自伝的小説です

う~ん

この小説の

異様なまでの強度

それはこのジュネという

一人の社会のはみ出し者が

神の領域に到達しようと

もがいた

その生き方の

純度に尽きます

ジュネは

生来の類い稀な感受性を

確かなものとするための

その文学的素養を

度重なる刑務所暮らしの中で育み

そうしてやがて

言語を通した

彼独自のテーマを持つに至ります

そのテーマとは

ジュネ自身が語るところによる

「到達不可能な無価値性の追求」

です

って

その意味は何か?

ジュネが歩んできた半生は

悲惨なものでした

捨て子で

乞食をし

盗みを働き

仲間を裏切り

男娼をし

そんな汚辱にまみれた

唾棄すべき自らを振り返り

彼は

あるとき

重大な決意をするのです

トコトンまで堕ちてやろう、と

自分のこれまでの境涯から

決して逃げずに

真っ正面から向き合い

あえてその

自らの運命を生きてみよう、と

それは

これまで忌み嫌ってきた

自分自身とその半生を

受け入れ

愛そうとする

そんな自己救済への道のりでもありました

そして

ここが

ジュネの凄いところなのですが

この悪の道を自らに課して

追求することを通して

彼は

文学における

新たな地平を切り開こうとするのです

つまりは

文学的な高みを求めて

どこまでも堕落しようとしたのです

う~ん

この逆説

倒錯的な発想

しかし

あらためて

善悪のエネルギーは等価

一方の極である

絶対的な悪とは

誰も踏み入れたことのない神聖な領域

この純粋性

ジュネのこのアプローチは

神に近づこうとするプロセス

まさに善悪を超越した境地を目指したのです

ジュネは

僕の言っているこの神の領域のことを

本書の中で

“聖性”と述べています

「聖性ー神との合一」

「聖性が私の目標ではあるが

私にはそれがいかなるものであるかを

言い表す事ができない。

私の出発点は

この

倫理的完全に最も近い状態を指す

聖性という言葉それ自身なのである。

(…略…)

罪悪は

私の倫理的力を

確保することに役立ちうると

私が主張したら

人は驚くだろうか…」

と

ジュネは決して

犯罪を好んでするタイプの人間ではありませんでした

彼は人の痛みを誰よりも感じる

繊細な神経の持ち主でした

そんな彼が悩み傷つき

襲いかかってくる良心と闘いながら

悪事に身を染めていくのです

う~ん

その異常なまでの強い思いの背景には

社会に対する

ある種の挑戦

といった意識があったのだと言われています

社会の底辺をあえぐ者に

文学を通して光を注ぎ

逆に聖なる存在へと昇華させること

そうした価値観の逆転を画策したのです

いやあ

しかし

これは限りなく困難な試み…

前回も書きましたが

人は堕ちることを恐れます

ちょっと視点を変えて

僕はふと思うのですが

人は誰でも

いい結果がほしいもの

しかし

いくら努力しても

必ずしもいい結果につながるとは限りません

これは運とか偶然が

作用したりするせいかもしれません

まあ運も実力のうちなんていいますが

ある意味

運や偶然は

神の気まぐれでしかないのかもしれません

そう考えますと

要は神は己の中に宿っているということ

どういうことかというと

己が神に背かないよう

つまり自分に嘘をつかずに

忠実に生きていれば

おそらく運も偶然も味方してくれるし

そうすると

おのずと結果もついてこよう

これは裏を返せば

たとえダメでも

自分は精一杯やったという

自負心なり達成感なりが支えとなって

かろうじて己の体裁は保たれる

そうして

結果がついてこなかった自分を

正当化する

しかしこれはあくまでも建前

本音は

そう自分に言い聞かせないと怖いのです

結果がついてこなかったら

せめてプロセスだけでも

充実したものになっていないと

自分が崩れてしまうのです

人はそれが怖いのです

だから

日々の生活をキチンと過ごそうとするのです

これは言い換えれば

結果がついてこなかったときの

自分自身への

言い訳

言い逃れ

いわば保険のようなもの

だから

堕ちることに対して

人は不安になるのです

人は結局のところ

ギリギリのところでブレーキをかけるし

人と同じことをするし

そういう自分に安心するのです

でも心の奥底では分かっています

それは

欺瞞である

弱さである、と

しかし実は

これこそが人間的な豊かさの本質

弱いからこそ人間なのです

不完全だからこそ

人は成長できるのです

そして

あらためて

ジュネは

この前提に

抗ったのです

ジュネ自身弱い人間です

極めて人間的な男です

そんな人間ジュネが

文学的な可能性を求めて

神の領域に近づくための

無謀な試みを繰り返したのです

そこがジュネの凄さなのです

この『泥棒日記』で

そのジュネの試みが

果たして

成就したのかどうかはわかりません

しかし縦横無尽の

言葉の羅列に彩られたこの本が

特別な輝きを帯びていることは明らかです

ところでジュネは

その後どうなったのかといいますと

度重なる犯罪によって

ついに終身刑に処せられるも

多くの著名な文化人たちの嘆願活動によって

やがて特赦が与えられ

出獄し

そうして

異端の文学者

知の巨人としての

独自のスタンスで

多くの執筆活動や社会活動を実践したのです

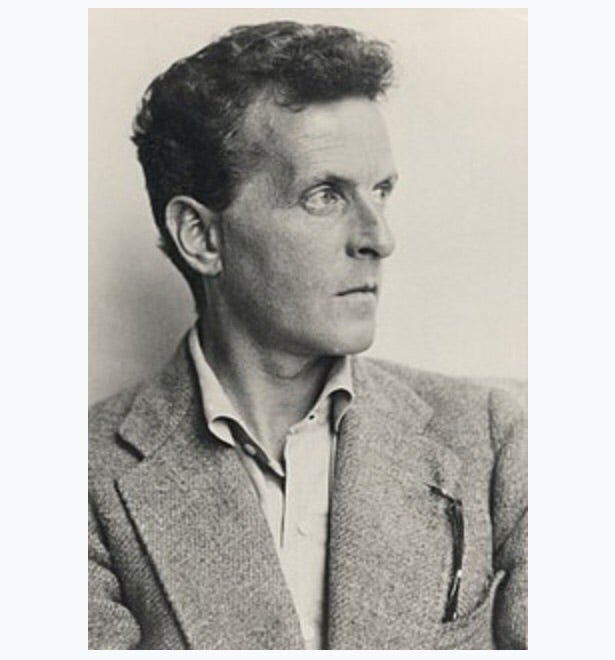

かのフランスの哲学者

ジャン=ポール・サルトルが

ジュネの特異性を論じた書が有名です

タイトルは『聖ジュネ』

って

いやあ

すっかり長々と書いてしまいましたね

おっと

もうこんな時間

おやすみなさい…

この記事へのコメントはありません。