映画『ウイークエンド』

1967年製作

フランス・イタリア合作の映画

『ウイークエンド』

↓↓↓

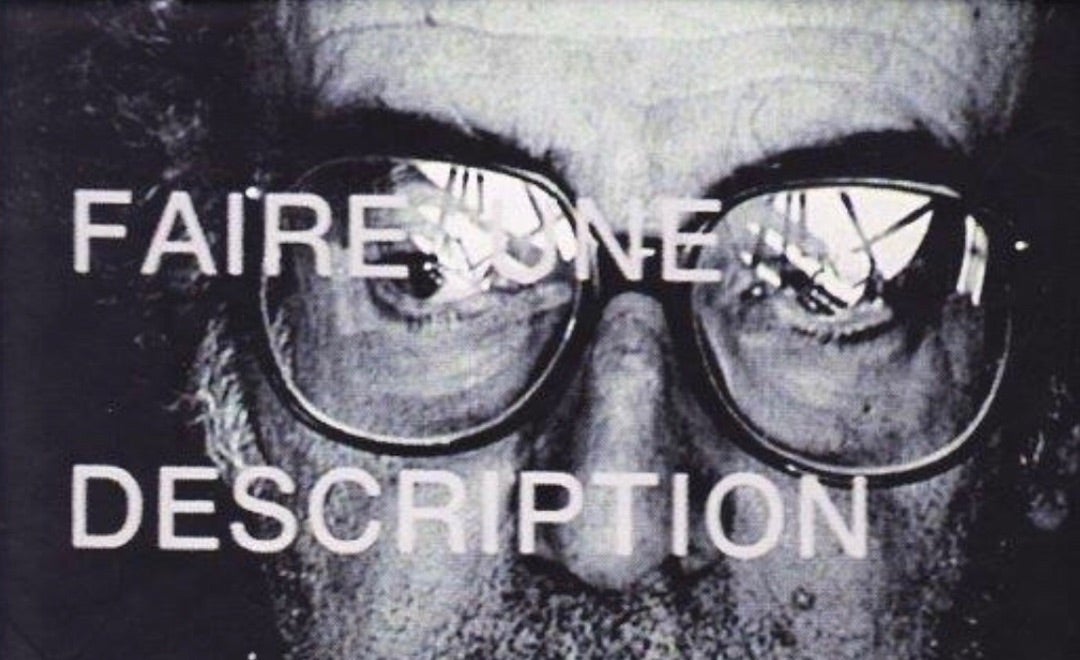

監督はいまだ現役として

映画界に屹立するフランスの巨匠

ジャン=リュック・ゴダール(1930-)

↓↓↓

本作は

60年代ゴダールの長編劇映画最後の作品です

…がまあ

商業映画の枠を大きく逸脱した

知る人ぞ知る野心作ですね

↓↓↓

パリに住むブルジョワ夫婦、ロランとコリンヌは

週末に都会から田舎に向けて出発するも

途中、すさまじい渋滞に巻き込まれ…

↓↓↓

郊外の並木道

数珠繋ぎに並ぶ車の列

耳障りなクラクションの音

気の遠くなるほど続く渋滞を

横スクロールで延々捉えた先で遭遇した

事故現場の惨状

↓↓↓

と

次々と二人を襲うトラブル

不条理な出来事

悪夢の連鎖…

やがて事態は

現実と虚構が渾然一体となったカオスと化す

↓↓↓

冒頭で自らの性体験を語る女が見せる

俗の極みぶり

劇中で語られる政治談義(⁈)も

下手な屁理屈にしか聞こえず

そもそも

これが映画であることを観る者に自覚させるほど

およそリアリティの欠如したチープな映像の数々

↓↓↓

歴史上の人物やらゲリラ集団との出会いなどの

様々な紆余曲折を経て

そうして女は意識の変革(⁈)を遂げるに至る…

つくづく

このどうしようもなく陳腐で

下手な小芝居のような世界は一体…

↓↓↓

社会変革を促すべく

政治的映画を志向するも

どこまでも表層的な理屈でしか捉えきれない映画の

何より己の限界が

映像の端々に見てとれ

しかしそんな真に迫っていない嘘くさい感覚が

逆に自由でアナーキーな空気感を醸成

ふと

よくよく本作は

そうしたゴダールの

二律背反的な

いわば自己分裂の産物で

そこが何よりの魅力と言えましょうか

↓↓↓

おっ

期待を裏切らないジャン=ピエール・レオー

↓↓↓

あらためて

本作『ウイークエンド』に見る

支離滅裂でシュールな展開は

革命という言葉がリアルに響いていた60年代の空気に

いち早く感応し

映画の持つ社会性、影響力

(それは多分にポピュリズムの性質を持っていましたが)

…を武器に

時代を先導しようとしたゴダール自身が

当時抱えていたジレンマの発露

であると同時に

その一方で

油の乗り切っていた60年代における

映画作家としてのゴダールの

鋭敏な感性の泉が

とめどもなく溢れ出た稀有な作品ともいえ

まあ観る者を完全に無視した独善的な映画ながら

しかし

原色で彩られた狂気のワールド

そのクリエイティブで破壊的なエネルギーに満ちたビジュアルとサウンドが

特には若者たちを虜にしたのは

これ容易に想像できますね

なんとも逆説的な話ですが…

と

本作の中でひときわ特異な存在感を放つのが

キッチュな魅力全開のミレーユ・ダルクで

↓↓↓

アンナ・カリーナとはまた全然違ったタイプで

ポップで華やかで

それでいて

どこか陰にこもったような退廃的なムードを醸し出し

本作の世界観を見事に体現しています

↓↓↓

と

60年代当時

政治的な志向性を強めていたゴダールは

映画という媒体の限界に直面し

本作『ウイークエンド』を機に

物語を紡ぐ構成を主とする一般商業映画との

いわば訣別を遂げ

以降、政治的映画製作を実践する集団

「ジガ・ヴェルトフ」を仲間たちと結成し

匿名での映画製作に突入していきます

まあでも実際のところ

「ジガ・ヴェルトフ」名義の映画群は

難解で混迷を極め

映画としての体をおよそ成し得ない代物でしたね

おそらくは製作上、演出上の意思決定を

1人に集約できないことによる

主題の散漫

表現の稚拙さ…

それらがにわかに露呈した結果となったように思います

しかし映画史的には極めて貴重な時代の産物だなと実感するところです

おっと

話が少し逸れましたが

そんなわけでして

本作『ウイークエンド』は

“映画媒体の限界”と“映画表現の革新”の

せめぎ合い

この二項が

ゴダールの体内で

絶えず蠢き(うごめき)

激しく拮抗し

そうした混乱の中から

にわかに生まれ出た異色作です

まあ難解で突拍子もない展開の連続なので

正直どうかなと思いますが

個人的には好きな作品です

↓↓↓

この記事へのコメントはありません。