映画『牯嶺街少年殺人事件』

何かと映画づいている今日この頃

待望の再鑑賞が実現

1991年製作の台湾映画

『牯嶺街(クーリンチェ)少年殺人事件』

↓↓↓

公式サイトは→こちら

長年、DVD化も叶わなかったこの伝説の傑作が

この度4Kレストア・デジタルリマスター版として

25年ぶりに再上映が実現したのですから

これは何はさておいても観に行かないわけにはいきません

監督は59歳で惜しくもこの世を去った

台湾が誇る天才

エドワード・ヤン(=楊徳昌、1947-2007)

↓↓↓

やはり近年、再上映が果たされたヤンの傑作

『恐怖分子』について

僕が以前書いたブログは→こちら

本作『牯嶺街少年殺人事件』は

上映時間が実に3時間56分という長尺

しかし終始圧倒されっぱなしの

それでいて至福のひと時でしたね

この映画は1961年に実際に台北で起こった

中学生男子による同級生女子殺傷事件がモチーフとなっていて

悲劇の結末に至った経緯を

対立する不良グループの少年たちとその家族の日常を丹念に紡ぎ出すことで

当時の台湾が抱えていた矛盾や精神的危機感を

鮮烈に炙り出してみせます

↓↓↓

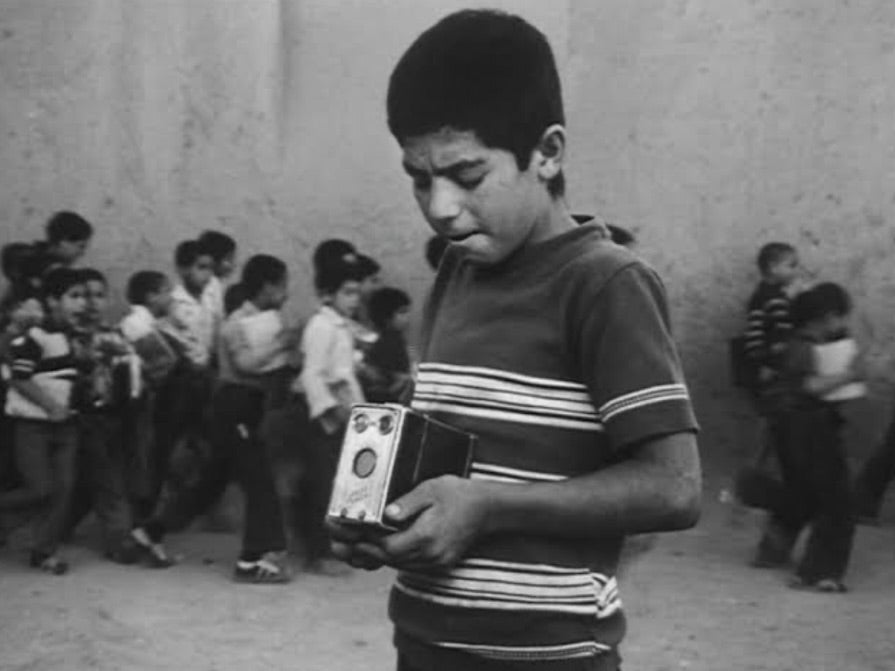

1960年代初頭の台北

建国高校夜間部に通うシャオスーは

自然の成り行きから

不良グループ“小公園”の仲間たちとつるんでいた

シャオスーはある日

保健室でシャオミンと知り合い

やがてほのかに恋心を抱く

↓↓↓

しかしシャオミンの恋人で

“小公園”のボス

ハニーが帰ってきたあたりから

↓↓↓

対立するグループ“217”との抗争が激しさを増し

シャオスーやシャオミンたちは

次第にその渦の中に巻き込まれていく…

↓↓↓

と

物語の時代背景として

押さえておかなくてはならない歴史的経緯を少々…

長年、日本の植民地だった台湾は

1945年に日本が敗戦国になったことによって

中国(国民党政府)に接収されるも

その後すぐさま共産党と国共内戦に突入し

結果、1949年に国民党政府は敗れてしまいます

そうした中で台湾には

国民党政府と共に撤退するように大陸から移り住んだ外省人と

接収以前からずっと住み続けている内省人という

イデオロギーも価値観も違う二者が対立し合いながらも共存する

特殊な社会環境が形成されます

映画はそんな時代背景を生きる

主には外省人たちにスポットを当て

彼らのアイデンティティの喪失を象徴的に描写していきます

中国共産党との関係を疑われ

厳しい取り調べを受ける主人公シャオスーの父

いずれは大陸へ帰ることを夢見ていた外省人たちですが

時が経つにつれ

やがてその夢を諦めるに至ります

ふと、こうしたくだりは

戦前に日本に渡り定住するに至った

在日一世の歴史や経緯を

自ずと連想させる話であり

う~ん

つい自分事として観てしまいましたね

そしてそんな外省人の親たちの不安感や苦悩を

無意識のうちに汲み取る

子供たちの危ういまでに繊細な感性と

突発的な衝動

やがて訪れる悲劇…

↓↓↓

主人公シャオスーと少女シャオミンのやりとりを

しばしば現場音が遮ります

時には

軍のヘリコプターのプロペラの音だったり

あるいは

学校での楽隊による演奏の音に

二人の声がかき消されたり…

↓↓↓

そうして終盤

少女シャオミンはシャオスーに語ります

「私を変えたいのね

でもこの社会と同じ

何も変わらないのよ」

対立するグループ間の生々しい諍い

プレスリーを夢見る少年の甘い歌声

軍人や戦車の存在など戒厳令下にある日常

古い日本家屋の情緒

酔ってクダをまく隣人…

積み重ねられたショットの鮮烈な断片

映画は歴史の大きなうねりの中でもがく

少年少女たちの素朴で悲痛なまでの声と狂おしいほどの激情を

緻密な空間設計に基づく遠近法を多用した張り詰めた画面構成

効果的な現場音を多用した音響など

様々な技法を駆使して余すことなく捉えています

いやあ

和洋中が絶妙にコンデンスした60年代台湾の

なんとまあ

豊穣なまでの世界観でしょうか

まさに小さな物語の中に世界を見る

閉塞した今を生きる少年少女たちとその家族の

光と影を映し出すことによって

世界を再構築しようと試みた

このとてつもないスケール

つくづくエドワード・ヤン恐るべし

あらためて本作はアジアが世界に誇る

まこと稀有な傑作です

この記事へのコメントはありません。