映画『WANDA/ワンダ』

1970年製作のアメリカ映画

『WANDA/ワンダ』

↓↓↓

アメリカ社会の底辺をさまよう

あるひとりの女性の魂の軌跡

本作は

舞台で鳴らした女優

バーバラ・ローデン(1932-1980)が

その短い生涯で唯一

監督・脚本・主演を兼ねて

自主製作した映画で

ジョン・カサヴェテスに端を発する

アメリカ・インディペンデント映画に連なる

記念碑的作品として

さらには

当時珍しい女性監督作品として

異彩を放つも

う〜ん

しかし

長い間

闇に埋もれていた

幻の映画なのです

↓↓↓

バーバラ・ローデンは

『波止場』(1954)や『エデンの東』(1955)などで知られる

アメリカの巨匠エリア・カザン(1909-2003)の妻として

彼の作品ほか

映画や舞台に出演していましたが

年齢を重ねるにつれて

次第に女優としてのキャリアの限界や

自己のアイデンティティに直面し苦悩します

そんな中で

ある目に止まった新聞記事に着想を得て

夫のカザンの協力のもと

低予算の自主製作で完成させたのが本作です

って

ローデンは

1980年に乳がんにより

48歳の短い生涯を終えるのですが

まさに本作『WANDA/ワンダ』は

彼女の監督デビュー作にして遺作となったわけですね

と

本作は

1970年の第31回ヴェネツィア国際映画祭で最優秀外国映画賞を受賞し

1971年の第24回カンヌ国際映画祭でアメリカ映画として唯一上映された

…にもかかわらず

当時のアメリカ本国ではほぼ黙殺されます

しかし後に

世界の名だたる映画作家やアーティストから

「失われた傑作」と称賛されるようになり

2003年にオリジナルのネガプリントが発見

そして2010年に

かのマーティン・スコセッシ監督が設立した

ザ・フィルム・ファウンデーションと

GUCCIの支援でプリントが修復され

アメリカ国立フィルム登録簿に永久保存登録されるに至ります

そうして昨年

日本でも初めての劇場公開が叶ったという

いやあ

まさに数奇な運命を辿ったフィルムと言えましょうか

…

アメリカ、ペンシルバニア州の鉱山地帯

↓↓↓

炭鉱夫の夫と別れ、子の親権を奪われ、職を失い、有り金もすられ

途方に暮れ夜の街をさまようワンダは

バーで知り合った男デニスと行動を共にし

↓↓↓

やがて彼の犯罪に加担する…

↓↓↓

ふぅ

ワンダの遍歴…

ポツンとした郊外の売店で

ゆきずりの男の車からひとり降ろされ

しかたなく

アイスクリームを買う

ショッピングモール内をうろつき

ショーウィンドーを覗き込む

↓↓↓

何気なく入った映画館で

↓↓↓

バックを取られ財布のお金をすられる

やがて

犯罪者の男と知り合い

↓↓↓

彼の傲慢な態度に嫌気がさすも

共に逃避行を重ねる…

↓↓↓

つくづく

彼女が身にまとう

無力感、諦念、絶望

自ずと陥る

精神的な危機

そして孤独…

↓↓↓

映画は

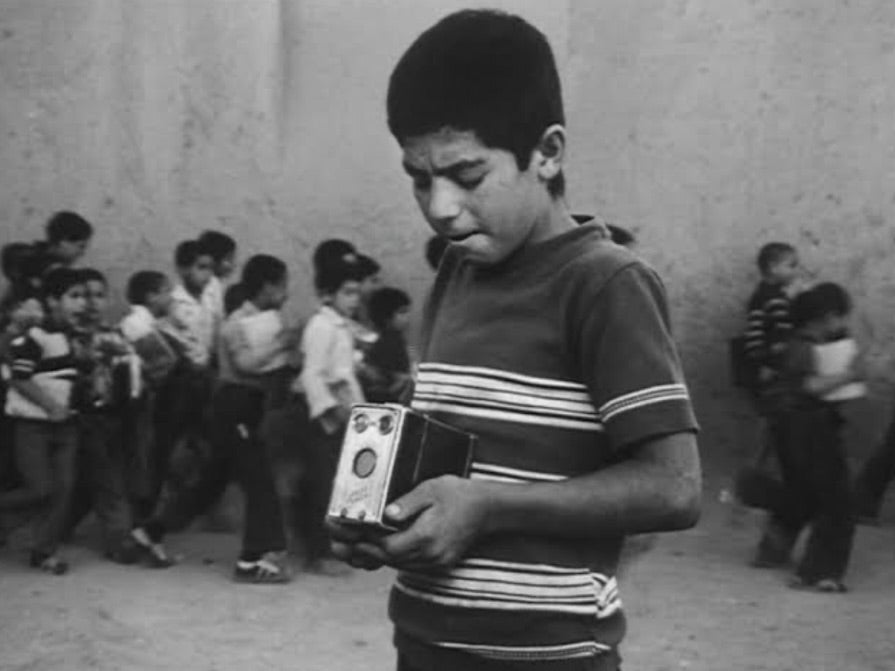

1970年前後に撮影された

アメリカの地方都市の

ありのままの現実

その生々しくも乾いた空気感

尊厳を踏みにじられ

受動的にしか生きることができない

ひとりの女性の実存的なまでのありようを

ドキュメンタリータッチ

…というより

限りなくリアルが刻印された

ザラついた映像で描写していきます

↓↓↓

う〜ん

アマチュアの役者を使った

手持ちカメラによる即興的な演出が

観ていて

なんとも荒削りで

しかし

予測できない危うさ

緊張感をはらんでいて

思わず画面に釘付けになりますね

↓↓↓

ローデンは

主人公ワンダについて

「彼女はこのひどく醜い生活から抜け出そうとしているが、道具を持ち合わせていない」

と語っています

また本作は

フェミニズム映画の系譜で語られることが多いのですが

彼女は否定していて

本作について

「女性の解放ではなく、女性や人々に対する抑圧を描いた」

と語っています

↓↓↓

というわけで

『WANDA/ワンダ』

つくづく

伝説の映画

アメリカ・インディペンデント映画における

輝かしい1ページを刻む

バーバラ・ローデン渾身の一作

幻のロードムービーの傑作です

↓↓↓

この記事へのコメントはありません。